Archéologie des futurités

Archéologie des futurités souhaite faire de la futurité une matière sensible et collective. En mêlant archives réelles et fictions, l’exposition fait remonter à la surface les futurités enfouies autour de la passerelle Eiffel : celles des bâtisseurs, des ouvriers, des porteurs d'eau, des lavandières, des affranchis, des anonymes, des « enfants des eaux et des fers ». Chaque trace, chaque fragment, chaque geste devient l'indice d'un futur souhaité à travers le passé, une tentative de relier les temps disjoints. Ici, la futurité n’est pas un horizon lointain, mais une attention présente à l’advenir, un acte de soin envers les traces du lieu et les mondes qu’il contient encore en puissance. Ces mondes ressurgissent parfois, réveillés par une sensibilité poreuse, attentive à la vibration des temps mêlés : passé, présent, futur. L’exposition en est la manifestation visible : dans ses fragments, ses dévoilements successifs, ses écritures métissées, textes, images, sons, volumes, vidéos, installations, elle tisse un ensemble mouvant, un organisme fait de mémoire, de fiction et de désir. Le futur est toujours un présent en train de se faire. Ici, les matériaux dialoguent, se contredisent parfois, se répondent souvent. L’histoire devient un paysage à explorer, une traversée sensible. Dans cette traversée, la géopoétique (Kenneth White) et la psychogéographie (Guy Debord) deviennent des outils sensibles pour penser la relation entre espace, pensée et mouvement. Elles invitent à marcher dans le lieu, à sentir ses plis, à s’y perdre pour mieux le comprendre. Ainsi, Archéologie des futurités invite à lire la passerelle Eiffel non seulement comme un vestige d’histoire, mais comme une promesse vivante : un passage actif, un organisme de mémoire et de désir, qui, à travers nos gestes et nos récits, continue de relier, sans jamais effacer la mémoire de ce qui fut traversé.

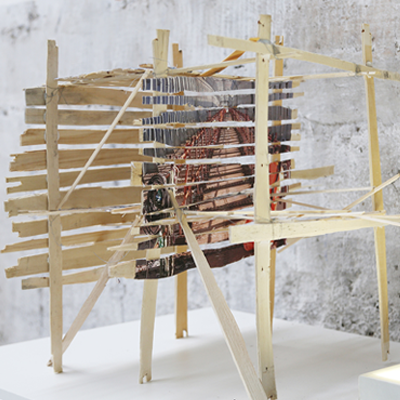

Vue de l'exposition Archéologie des futurités, Caroline Corbal, 2025

Vue de l'exposition Archéologie des futurités, Caroline Corbal, 2025